Le camp de Compiègne-Royallieu (Oise, 60)

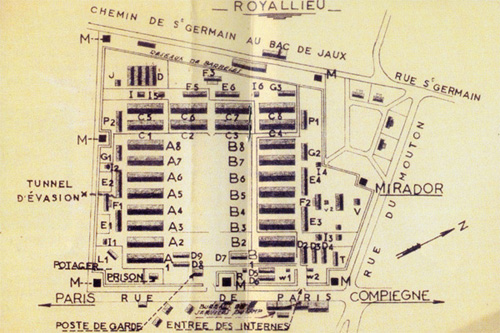

Vue d'ensemble du camp de Compiègne-Royallieu

(coll. Musée de la Résistance nationale - Champigny -94)

Le camp de Compiègne-Royallieu est, après Drancy, le deuxième camp d’internement de France sous l’Occupation. Il reçut près de 54 000 personnes : Résistants, prisonniers politiques, Juifs, droit commun.

|

Les origines |

A Royallieu, faubourg situé au sud de Compiègne, l’ancienne caserne construite au début du XXème. siècle est un hôpital militaire en mai, juin 1940

Le 9 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Compiègne et le 22 juin 1940, à quelques kilomètres de là, c’est la signature de l’armistice dans la forêt de Compiègne, à Rethondes.

L’armée allemande réquisitionne alors les casernes de Royallieu pour son casernement et en Septembre 1940, Royallieu devient le « Fronstalag 170 KN 654 ».

En juin 1941, Royallieu devient un camp d’internement et de transit, seul camp en France qui dépende exclusivement, durant toute sa période d’activité (Juin 1941 – Août 1944), de l’administration allemande, « le Sicherheitsdienst » (S.D.): le service de sûreté Nazi.

Les détenus sont internés peu de temps. Ce n’est qu’une étape de leurs douloureux voyages. Les prisonniers restent, en moyenne, un mois dans le camp avant d’être transférés dans des camps de concentration ou dans des camps d’extermination situés en Allemagne ou dans les pays annexés par le IIIème Reich en Europe centrale.

Compiègne-Royallieu est l’antichambre de la déportation.

|

Les internés |

De 1941 à 1944, on estime à 54 000 le nombre d’internés qui ont transité

par Royallieu. L’effectif du camp varia de 1 200 à 3 000 prisonniers.

50 000 détenus ont été déportés en Allemagne ou en Europe centrale.

D’où viennent les prisonniers ?

De 1941 à 1944, le camp de Royallieu reçoit des prisonniers venus de toute la France, de toutes les prisons, de tous les camps d’internement français.

La plupart des prisonniers ont été transférés à Compiègne–Royallieu après une première incarcération dans un centre de détention situé près de leurs lieux d’arrestation. Cela peut être, par exemple, la prison de Montluc pour un résistant lyonnais, « Saint-Pierre » pour un marseillais, « La Santé » ou « Fresnes » pour ceux de la région parisienne. Royallieu est, bien souvent, l’ultime étape française avant la déportation.

Au total, une vingtaine de nationalités composent le camp et toutes les catégories sociales y sont présentes. Le camp de Compiègne-Royallieu est aussi le premier centre de déportation des prisonniers politiques et résistants de France.

Les baraques du camp

|

Les infrastructures du camp |

Le camp forme un quadrilatère de 400 mètres de côté. Les nazis ont utilisé l’architecture militaire et les bâtiments existants en les renforçant : un mur est construit le long du chemin de Saint-Germain au Bac de Jaux et une palissade en bois de trois mètres de haut est érigée du côté des rues de Paris et du Mouton.

A l’extérieur des chicanes barrent les routes d’accès au camp. A l’intérieur de l’enceinte, un triple réseau de fil de fer barbelé, monté sur des chevaux de frise, est disposé le long de la clôture sur 6 à 8 mètres de profondeur et 2,5 mètres de haut créant ainsi un « no man’s land ». Des miradors équipés de projecteurs permettent la surveillance du camp la nuit. Des pancartes précisent « Danger. Si vous approchez des barbelés, la sentinelle fera feu. »

Sur un espace de 15 hectares, 24 baraques de 60 mètres de long et 15 mètres de large s’alignent selon un plan en « U » autour d’une vaste esplanade centrale qui sert de lieu de rassemblement et d’appel. Cette disposition permet la division en secteurs affectés aux différentes catégories de détenus.

Plan du camp de Royallieu. (Doc. André Poirmeur)

Les baraquements sont disposés en trois secteurs cloisonnés entre eux par des palissades et des fils de fer barbelés :

- Le camp

A : Il rassemble l’essentiel des prisonniers français. Ce sont, soit des

« politiques », selon la dénomination utilisée par les nazis, c’est-à-dire des

prisonniers communistes, soit des « résistants », ce qui désigne alors des

résistants non communistes. A partir de 1943, on trouve aussi dans cette partie

du camp les réfractaires au STO.

« Le camp A » est la partie la plus importante et la plus stable du camp. Elle

occupe une douzaine de bâtiments.

- Le camp B : Il est réservé aux détenus Anglo-Saxons (Anglais, Américains…) et

à certains services allemands (tri des internés à leur arrivée, bureaux de

l’habillement, de la censure…)

- Le camp C: Il est occupé par les ressortissants Russes, les internés français

« spéciaux » (détenus dits « d’honneur » hauts fonctionnaires ou officiers

supérieurs bénéficiant des conditions d’internement les plus douces), les

femmes, les prisonniers réputés « difficiles » (mutins) et par les Juifs entre

décembre 1941 et juillet 1942.

|

Les convois vers les camps |

Sur les 54 000 personnes détenues à Compiègne-Royallieu, environ 50 000 ont été déportées vers les camps nazis. Cinquante-quatre convois sont partis de Compiègne entre mars 1942 et août 1944. Les convois déportant en moyenne un millier de personnes à chaque fois. Ces convois sont de plus en plus nombreux au fil des années : 5 en 1942, 22 en 1943, 27 en 1944.

Les prisonniers du camp de Compiègne-Royallieu sont transférés dans des camps de concentration allemands ou dans des camps d’extermination situés dans les territoires annexés d’Europe centrale (Pologne). La majorité des détenus de Compiègne sont partis pour les camps de Buchenwald et de Mauthausen (Allemagne). Mais il y avait d’autres destinations. Les femmes ont été déportées vers le camp de Ravensbrück (Allemagne). Les premiers convois de Juifs sont partis de Compiègne en 1941 vers Auschwitz-Birkenau (Pologne).

Le

quai des déportés de la gare de Compiègne autrefois.

(photo Hutin)

Wagon

utilisé pour le transport des détenus.

(coll. Fondation pour la Mémoire de la Déportation)

Source

http://perso.orange.fr/memoire78/pages/roy01.html